Ce mois-ci, Bangarang Daily a proposé un thème pour le cinéclub qui ne pouvait que me faire plaisir: le cinéma d'animation japonais. Déjà, parce que la japanimation, comme beaucoup de gens de ma génération bercés au Club Dorothée, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais aussi parce que l'animation japonaise a fourni un nombre impressionnant de films passionnants dans des registres très variés, de la science-fiction au biopic en passant par le mélo, le conte fantastique ou la comédie romantique. Elle a également permis de révéler de grands auteur de cinéma: Miyazaki, Otomo, Tezuka, Takahata ou Oshii.

Le film que j'ai choisi est Metropolis, de Rintaro. Metropolis, c'est un peu le fantasme ultime de l'amateur d'animé et de science-fiction, le rêve éveillé du geek, parce qu'il n'est fait que des meilleurs ingrédients.

Bien évidemment, c'est d'abord le remake inspiré d'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) film de science-fiction de l'histoire du cinéma: le Metropolis de Fritz Lang. On retrouve l'histoire principale issue du roman de Thea Von Arbou: une ville futuriste à l'organisation verticale aussi bien sociale qu'architecturale qui écrase les ouvriers dans ses bas fonds et porte les élites au firmament, dominée par une immense tour, le Ziggurat, cousine technologique de la Tour de Babel. Au sommet de cette tour, un industriel milliardaire qui ne se remet pas de la perte de sa fille et qui va vouloir lui donner l'immortalité sous les traits d'un robot humanoïde, avec l'aide d'un savant plus ou moins bien attentionné. Cette femme-robot est, telle Pandore, la première femme, l'être le plus innocent mais aussi le plus dangereux qui ait été créé.

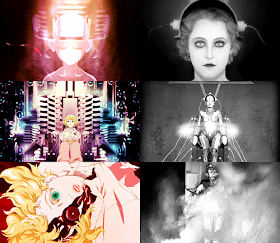

Metropolis s'inspire donc de ce chef d'oeuvre aussi bien au niveau scénaristique que visuel. On retrouve bien l'esthétique art nouveau du film, les décors imposants mais aussi des formes filmiques issues du cinéma expressionniste, des plans avec des caches pour mettre en avant des éléments et une scène de transformation qui utilise le même procédé de superpositions d'images (en même temps, bandes de petits malins, vous pourriez me rétorquer que le cinéma d'animation est basée sur des superpositions d'images et vous auriez bien raison). Pour tous les amateurs de l'original, c'est donc un vrai cadeau.

Mais si vous êtes fan de japanimation et en particulier de SF, là, on touche la crème de la crème à se demander comment ce film n'ai pas réussi à faire un carton vu le générique de rêve qu'il proposait.

A la réalisation, Rintaro, formé chez Tezuka, qui n'est rien moins que le réalisateur des séries TV cultes Galaxy express 1999 et Albator, le corsaire de l'espace, qui depuis longtemps fait preuve d'une véritable expertise en science fiction.

Derrière le scénario, rien moins que 2 immenses maîtres. D'abord parce qu'on est ici face à l'adaptation animée de la bande-dessinée du même nom d'un monstre du manga, Osamu Tezuka. Tezuka, c'est le Walt Disney du Japon des années 60 aux années 80. Il a notamment créé 2 héros mythiques: Astroboy et le Roi Leo. On reconnait là son style graphique plein de mignonnerie, avec des personnages aux yeux immenses et au petit nez rond, solidement ancrés à la terre sur leurs gros pieds. Le jeune héros est par exemple le portrait craché du petit robot Astro et on s'attend à le voir décoller sur ses jambes-fusées d'une minute à l'autre. Rintaro avait commencé sa carrière dans les studios de Tezuka. C'était donc bien l'héritier idéal pour mettre en avant les images de son Sensei.

Enfin, l'autre grand nom du générique, aux manettes du scénario, ce n'est rien moins que Katsuhiro Otomo. Oui, le papa d'Akira himself. Pouvait-on trouver mieux pour compléter ce trio cultissime? En même temps, rien d'étonnant à ce qu'il s'intéresse à une telle histoire: une figure de l'innocence qui se révèle être une arme fatale? Une mega-cité au bord de la révolte? Le trauma d'une menace atomique? Ça vous rappelle quelque chose? Comme un petit garçon victime de dangereuses expériences scientifiques? Et oui, il y a entre cette version de Metropolis et Akira un vrai lien de parenté et on sent bien qu'Otomo a trouvé là le matériau idéal pour développer ses obsessions.

Le résultat est un film passionnant où ces différents talents se conjuguent de manière détonante et créent un véritable monstre cinématographique. La noirceur profonde du scénario d'Otomo contraste foncièrement avec l'esthétique enfantine et adorable de Tezuka, développant une atmosphère où une violence apocalyptique semble surgir soudainement dans un monde de dessins animés pour enfants, où une architecture totalitaire en images de synthèse exerce son pouvoir sur des hommes et machines en celluloïd plein d'une mignonne bonhommie. Ce contraste, qui fait pour moi la grande force du film, est peut être la raison pour laquelle ce film a eu si peu de retentissement par chez nous, les gens le prenant par erreur pour un film pour enfants, alors qu'il est bien destiné avant tout à des adultes, il a bien eu du mal à trouver son public.

C'est d'autant plus dommage que Metropolis est une véritable réussite sur tous les plans: c'est un film au message social fort, qui s'interroge sur les statuts de l'homme et de la machine, ainsi que du pouvoir. C'est aussi un film très émouvant, une fresque incroyable. C'est aussi un grand film de cinéma, formidablement réalisé, accompagné de la musique entêtante de Toshiyuki Honda. Et on y trouve une des plus belles scènes de climax au son de la superbe chanson de Ray Charles, I can't stop loving you.

Et un remake d'un chef d'oeuvre qui parvient non seulement à être presque à la hauteur de son prédécesseur tout en parvenant à en faire quelque chose de différent, c'est bien assez rare pour se priver de voir ce petit bijou.

Bien évidemment, c'est d'abord le remake inspiré d'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) film de science-fiction de l'histoire du cinéma: le Metropolis de Fritz Lang. On retrouve l'histoire principale issue du roman de Thea Von Arbou: une ville futuriste à l'organisation verticale aussi bien sociale qu'architecturale qui écrase les ouvriers dans ses bas fonds et porte les élites au firmament, dominée par une immense tour, le Ziggurat, cousine technologique de la Tour de Babel. Au sommet de cette tour, un industriel milliardaire qui ne se remet pas de la perte de sa fille et qui va vouloir lui donner l'immortalité sous les traits d'un robot humanoïde, avec l'aide d'un savant plus ou moins bien attentionné. Cette femme-robot est, telle Pandore, la première femme, l'être le plus innocent mais aussi le plus dangereux qui ait été créé.

Metropolis s'inspire donc de ce chef d'oeuvre aussi bien au niveau scénaristique que visuel. On retrouve bien l'esthétique art nouveau du film, les décors imposants mais aussi des formes filmiques issues du cinéma expressionniste, des plans avec des caches pour mettre en avant des éléments et une scène de transformation qui utilise le même procédé de superpositions d'images (en même temps, bandes de petits malins, vous pourriez me rétorquer que le cinéma d'animation est basée sur des superpositions d'images et vous auriez bien raison). Pour tous les amateurs de l'original, c'est donc un vrai cadeau.

|

| Comparaison du blog The film Connoisseur |

Mais si vous êtes fan de japanimation et en particulier de SF, là, on touche la crème de la crème à se demander comment ce film n'ai pas réussi à faire un carton vu le générique de rêve qu'il proposait.

A la réalisation, Rintaro, formé chez Tezuka, qui n'est rien moins que le réalisateur des séries TV cultes Galaxy express 1999 et Albator, le corsaire de l'espace, qui depuis longtemps fait preuve d'une véritable expertise en science fiction.

Derrière le scénario, rien moins que 2 immenses maîtres. D'abord parce qu'on est ici face à l'adaptation animée de la bande-dessinée du même nom d'un monstre du manga, Osamu Tezuka. Tezuka, c'est le Walt Disney du Japon des années 60 aux années 80. Il a notamment créé 2 héros mythiques: Astroboy et le Roi Leo. On reconnait là son style graphique plein de mignonnerie, avec des personnages aux yeux immenses et au petit nez rond, solidement ancrés à la terre sur leurs gros pieds. Le jeune héros est par exemple le portrait craché du petit robot Astro et on s'attend à le voir décoller sur ses jambes-fusées d'une minute à l'autre. Rintaro avait commencé sa carrière dans les studios de Tezuka. C'était donc bien l'héritier idéal pour mettre en avant les images de son Sensei.

Enfin, l'autre grand nom du générique, aux manettes du scénario, ce n'est rien moins que Katsuhiro Otomo. Oui, le papa d'Akira himself. Pouvait-on trouver mieux pour compléter ce trio cultissime? En même temps, rien d'étonnant à ce qu'il s'intéresse à une telle histoire: une figure de l'innocence qui se révèle être une arme fatale? Une mega-cité au bord de la révolte? Le trauma d'une menace atomique? Ça vous rappelle quelque chose? Comme un petit garçon victime de dangereuses expériences scientifiques? Et oui, il y a entre cette version de Metropolis et Akira un vrai lien de parenté et on sent bien qu'Otomo a trouvé là le matériau idéal pour développer ses obsessions.

Le résultat est un film passionnant où ces différents talents se conjuguent de manière détonante et créent un véritable monstre cinématographique. La noirceur profonde du scénario d'Otomo contraste foncièrement avec l'esthétique enfantine et adorable de Tezuka, développant une atmosphère où une violence apocalyptique semble surgir soudainement dans un monde de dessins animés pour enfants, où une architecture totalitaire en images de synthèse exerce son pouvoir sur des hommes et machines en celluloïd plein d'une mignonne bonhommie. Ce contraste, qui fait pour moi la grande force du film, est peut être la raison pour laquelle ce film a eu si peu de retentissement par chez nous, les gens le prenant par erreur pour un film pour enfants, alors qu'il est bien destiné avant tout à des adultes, il a bien eu du mal à trouver son public.

C'est d'autant plus dommage que Metropolis est une véritable réussite sur tous les plans: c'est un film au message social fort, qui s'interroge sur les statuts de l'homme et de la machine, ainsi que du pouvoir. C'est aussi un film très émouvant, une fresque incroyable. C'est aussi un grand film de cinéma, formidablement réalisé, accompagné de la musique entêtante de Toshiyuki Honda. Et on y trouve une des plus belles scènes de climax au son de la superbe chanson de Ray Charles, I can't stop loving you.

Et un remake d'un chef d'oeuvre qui parvient non seulement à être presque à la hauteur de son prédécesseur tout en parvenant à en faire quelque chose de différent, c'est bien assez rare pour se priver de voir ce petit bijou.

Si vous ne connaissez pas le ciné-club de Potzina, je vous rappelle un peu le principe: à la base créée par la blogueuse Potzina, il a pour but de partager des chroniques ciné sur un thème donné chaque mois, et de découvrir ainsi un max de bons films. Tous les mois, un blogueur ciné participant propose un thème et répertorie tous les articles des bloggueurs participants. Pas de pression, aucune obligation de participer tous les mois, juste une envie de se stimuler les uns les autres. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page facebook.